– Tá tudo bem com você?

– Não.

– Mas o que você tem?

Esta tem sido a pergunta dos últimos meses.

A resposta mais imediata é: estou atravessando uma crise. Enorme, mas nada original. Nem preciso descrever em detalhes suas características porque, infelizmente, ela é bastante conhecida por ser o mal de muita gente. Os seus nomes são muitos: crises de ansiedade, síndrome de burnout, entre outras variantes que buscam definir uma atmosfera bastante particular: aquela neblina dilacerante que tinge a vida de cinza, fazendo com que a existência se pareça a um pesadelo sem previsão de término, porque não se está dormindo. Pelo menos, não aparentemente.

Um horror.

Eu já havia experimentado crises desse tipo em doses pontuais, mas nas últimas semanas elas se agarraram em mim como um náufrago, por dias a fio. Achei que ia enlouquecer. Tentei me livrar aos prantos, correndo de medo deste escuro, esperneando, também em naufrágio. Depois sucumbi, largando tudo o que achei que jamais poderia largar, contando com apoio de toda a minha rede de afetos. Pessoas maravilhosas que cuidaram de mim (e ainda cuidam), desde as mais próximas, amigos e familiares, àquelas desconhecidas que se dedicam a acolher a dor alheia.

Nada, nada, nada mesmo se compara à gratidão que eu senti ao perceber tantas mãos generosamente estendidas quando eu estava desabando em pleno abismo. Essa gente querida me fez chorar de alívio não só pelo apoio oferecido (entre reiki, johrei, rezas, massagens, acupunturas, canjinhas e escutas) mas também por ter me mostrado que a bondade ainda existe. À flor da pele (ou em carne viva), experimentar este calor humano teve um efeito em mim como água no deserto. Uma medicina poderosa, porque parte desta crise vinha justamente do terror à barbárie, e do medo de que nossa humanidade estivesse chegando ao seu colapso final.

Como se a História pudesse ter fim.

*

Contudo, mesmo com tantas mãos dadas, havia um ponto de solidão nessa travessia, uma parte que caberia somente a mim resolver. O problema é que, justo neste momento, quem estava na torre de comando não era a mulher maravilha, mas aquela pessoa mais frágil, trêmula, inadequada, “inoperante”.

Como poderia uma criança superar o vácuo do abismo?

A criança treme. Esconde-se, grita, pede colo, sai em disparada com o monstro ao encalço. Em um desses desesperos, tentando me livrar de todo o mal do mundo que se expressava como uma “nuvem de nada” dentro do peito, morrendo de medo de não voltar mais ao que era antes, à minha lucidez, à solidez de minhas células, ouvi do meu companheiro: “Não adianta você fugir. Tem que conversar com essa coisa”.

Essa coisa.

Aquilo fez um estranho sentido, mesmo em um estado onde nenhuma palavra soava clara. Sim, era isso mesmo. Enquanto eu estivesse buscando uma “cura”, um exorcismo, uma “limpeza”, como se tivesse sendo possuída por qualquer entidade maligna, a coisa piorava. E se fosse algo a ser escutado? E se aquilo estivesse se apresentando daquele jeito dramático porque estava sendo ignorado há tempos?

Quem sabe?

Algo dentro de mim ressoou, penetrou em alguma camada secreta chamando coragem, e então olhei pra “coisa” como quem olha pra um bicho. Nem iria correr, nem ser pega ou devorada. Esse era meu novo plano.

Seria possível travar alguma espécie de diálogo?

O bicho teria voz?

Tinha. E era uma fala doída.

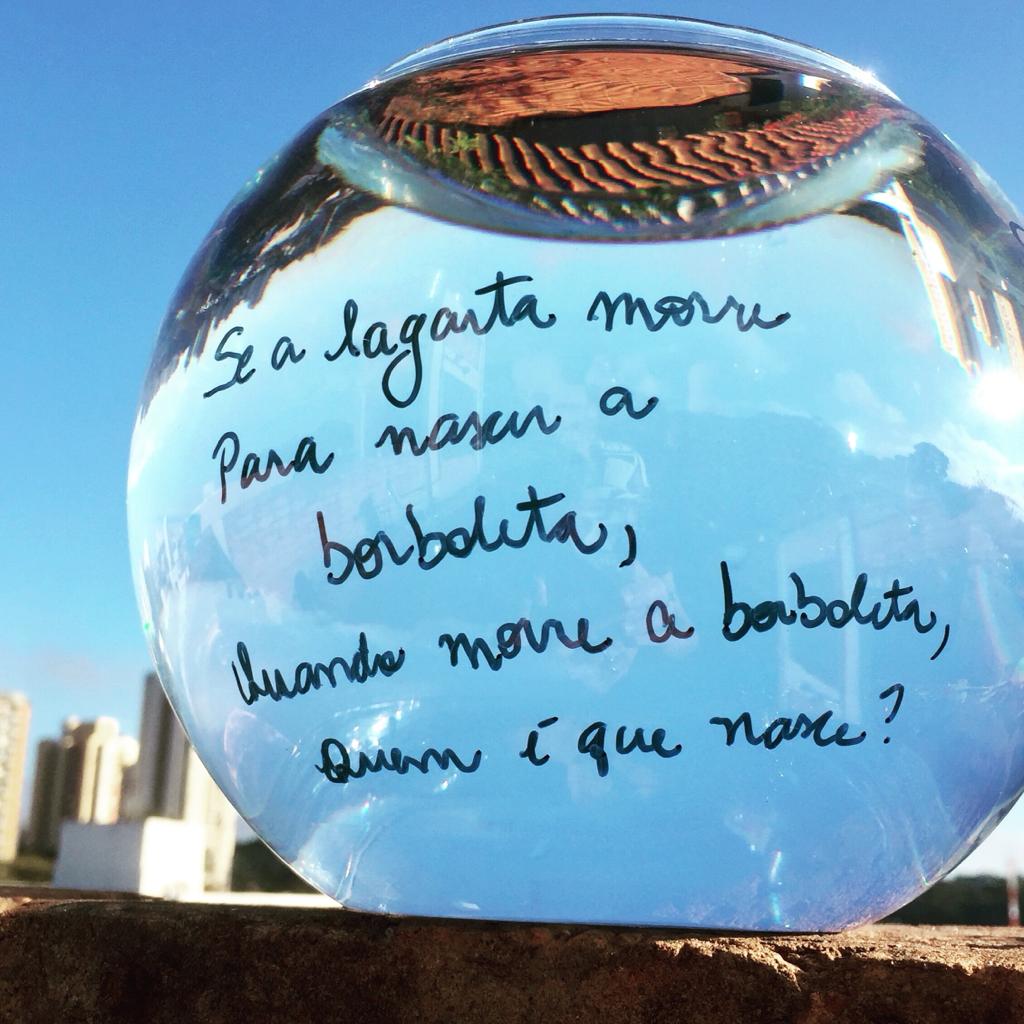

Escutei seu lamento entre meus próprios dentes, com meu esqueleto desestruturado em total terremoto, entre um choro e outro. Um choro sentido, um choro de mil vozes. Vi também que o bicho tinha uma forma de onda, e que ela era bem parecida às contrações prévias ao nascimento. Eu, que pari sem anestesia, lembrava bem dessa dor. Uma dor que vinha fazendo o chão tremer devagar, mas logo subia em pico, e já me arrebatava. Mas, no parto, eu já sabia que aquela era uma dor de nascer, que era assim desde que mundo é mundo, não por ser um castigo imposto às filhas de Eva (como nos enfiaram goela abaixo), mas porque, por uma razão inexplicável, a vida também dói.

Contrações. Era assim que a onda se apresentava. Reconheci o padrão. As mesmas curvas, a mesma intensidade. A diferença era que, ao invés de se manifestarem ao pé da coluna, as contrações eram no peito.

Por quê? O que está me batendo à porta? O que é que nasce pelo cardíaco? Quanto tempo o parto dura?

(perguntas ainda sem respostas)

*

Só o tempo dedicado a refletir sobre essas questões me traria alguma paz, foi o que eu entendi. Longe de querer buscar respostas simplistas, mas também sem sucumbir à impotência, me dediquei àquela conversa como quem se entrega a um último recurso.

Mas…

Diálogo demanda escuta.

Escuta demanda pausa.

Pausa demanda tempo.

A vida artificial do calendário meritocrático respeita o nosso pulso?

É claro que não.

“Trabalhe enquanto eles morrem”, é o que a cartilha diz.

Como fazer, então, para conversar com aquele bicho-onda em meio às infinitas demandas esperando pela minha devoção?

Tive que abrir mão de várias delas, me expor, falar a verdade. “Não estou dando conta, gente”. Negociei prazos, pedi apoio, deitei por terra o orgulho. Pessoas queridas dividiram o fardo. Ao menos por uma semana (pensei), que se tornaram duas (na marra), depois mais. “Vou ter que trocar o pneu com o carro em movimento”, eu dizia. Movimento? Pra onde?

Busquei outros diálogos. Conversando com uma amiga que também já havia passado por isso, ela foi certeira:

– Amiga, a gente tá sofrendo é de capitalismo.

*

Aquilo também fez sentido, “sofrer de capitalismo”.

Ou, como preferi chamar, capitalite. Tinha que ser algo assim, nome de doença que dá geral, tipo amigdalite, conjuntivite, faringite, hepatite. Porque esse não é um problema só meu, é um surto coletivo, mas que se disfarça de fracasso individual, escondido na vergonha meritocrática de não se “autorealizar” num mundo onde termos a suprema liberdade cocriar tantas possibilidades.

Capitalite. Adentrei aí, para ver o que tinha nesse balaio. Encontrei tanta coisa, tanta coisa juntaemisturada, um emaranhado tão grande, meu Deus, que respirei fundo para não me perder.

*

A primeira coisa que vi: essa pandemia é democrática. Evidentemente, é fatal para as grandes maiorias chamadas de minorias, mas não deixa de fora nenhuma das outras castas. No pé da pirâmide, materializou-se como uma furiosa arena pela sobrevivência, alimentada por aliados como o racismo, machismo, desigualdade social, homofobia, xenofobia, capacitismo, e tantos outros desequilíbrios que atacam o nosso campo de necessidades básicas. Literalmente, conspiram contra a vida, exterminando o ser na sua existência mais elementar, material.

Contudo os sintomas da capitalite não se resumem “apenas” aos infinitos boletos do “pacote básico de subsistência” postos à mesa todo mês, pontualmente, tendo você condições de pagá-los ou não. Conforme vai subindo pela escalada social, onde supostamente a arena atinge menos pessoas, vemos que essa doença ataca também o humano no seu aspecto mais subjetivo, eliminando nossa capacidade de respirar no presente e de vislumbrar um futuro.

Esse segundo sintoma da capitalite não é tão evidente, mas é tão atuante quanto o que está explicito. No meio da minha crise, quando toda a realidade perdeu nitidez, entendi que, da mesma forma que passei boa parte da minha vida espremendo a barriga para caber no Mito da Beleza, também espremi meu precioso tempo, meu ânimo e minha força criativa para caber no Mito da… autorrealização?

Que palavra define?

Como nomear essa fantasia generalizada que faz com que acreditemos que, se nos destacarmos do corpo da humanidade, se nos desnaturalizarmos, seremos mais visíveis, logo felizes?

*

A individuação é inerente ao ser, e ela acontece independentemente de alguém nos “aprovar” como um ser existente. Mas, como nos desconectamos dessa percepção, agora acreditamos que, para sermos relevantes, precisamos delegar poder a uma entidade externa chamada “outros”. Nessa distorção, a busca por qualquer individualidade gera angústia.

Angústia dói.

Como remédio, então, além da arena da sobrevivência (que é uma dinâmica compulsória), também nos é proposto viver um jogo paradoxal: uma “gincana de felicidade”, que tem como meta a conquista da plenitude, mas cujo caminho traçado, pelas vias tortas que segue, a impossibilita. Sim, mesmo quando se alcança o objetivo traçado, o sucesso é transitório, configurando, assim, um moto-perpétuo na busca e, consequentemente, no jogo. Obviamente, nada disso é dito, caso contrário a gincana não daria certo. É necessário haver uma esperança de êxito, mas apenas para os mais puros ou esforçados. Os merecedores.

Ainda que se oculte a falácia, a prática dessa gincana tem gerado exaustão, e algo em nós acusa que “algo de errado não está certo aí.”. Então, por que ainda optamos por seguir as regras?

Arrisco dizer que é por desespero, porque elas nos prometem entregar um caminho certeiro para o fim do sofrimento. Ainda que, para nos encaixarmos no jogo, precisemos nos desumanizar e aprender a chamar de meta o que é apenas desejo. E desejo não é necessidade ou vontade, é pura ânsia, um buraco sem fim.

Os povos antigos já deram um nome para isso, Samsara, e há tempos nos ensinaram como superar a ilusão gerada por este ciclo fechado. O problema é que não temos mais tempo para ouvir a sabedoria ancestral, porque a arena da sobrevivência, aliada à gincana da felicidade, exigem toda nossa atenção. Ainda que essas dinâmicas apresentem tantas falhas, como já não temos energia para vislumbrar outra realidade possível, sucumbimos ao que está dado, com mais ou menos consciência. E acabamos preferindo ignorar o fato (cada vez mais impossível de ocultar) de que tais jogos jamais serão vencidos, porque propõem como única saída a conquista individual.

Eis a grande meta.

Ou propósito, chame do que quiser. A causa pode até ser nobre, mas se o motor que te anima a jogar é a fuga de uma vida medíocre (que nunca foi) ou a busca pelo pódium de “pessoa especial”, a gincana irá te aprisionar mais do que a busca pela sobrevivência. Não porque ter uma causa ou se autorealizar seja algo ruim, mas porque os efeitos colaterais da capitalite no nosso cérebro transformam o ideal humano, aquele chamado “sonho”, no maior gerador de boletos que existe.

Então, além de todas as contas postas à mesa, aquelas básicas, encontrei, debaixo da toalha, outra imensa dívida: aquela contraída pelo simples fato de desejar ser, nessa existência, alguém relevante.

*

Solidão.

Ainda no meu casulo, entre um diálogo e outro com o “bicho-onda”, chorando em posição fetal, também testemunhei o desfile de dores causadas nas nossas relações, tanto as interpessoais quanto a que temos com a gente mesmo.

Puro abuso, abuso constante. Abuso estrutural, já existe essa expressão?

Percebi o quanto me oprimia em nome da minha realização: “Aguente só mais um pouquinho”, é o que eu disse a mim mesma por anos a fio. “Tá quase lá”.

Quase lá.

Abuso que gera esgotamento, e nos impede de colher da vida suas verdadeiras dádivas, todas gratuitas, todas disponíveis hoje, em abundância, como o ar a se respirar. Tão bonito falar isso, mas tão difícil de ver. Porque o que aprendemos a chamar de sonho ofusca essa simples realidade. E nos torna menos gente.

Ao nos desumanizar, desumanizamos quem está conosco. O outro torna-se apenas o recurso para atingir a próxima fase, ou alimento pra compensar a falta. Enfraquecemos as relações, condicionados que estamos a julgar precocemente as pessoas nos tribunais midiáticos por não termos mais paciência para uma percepção mais generosa. A multiplicidade de quereres impede a profundidade, nos mobiliza a trocar de lugar constantemente, nos induz a colecionar experiências não porque a vida nos convida verdadeiramente a elas, mas pelo simples “medo de não aproveitar ao máximo todas as ofertas”. Colecionamos vínculos na dispensa da nossa “rede”, para uso descartável, presente ou futuro. E tudo isso encontra brecha, justificativa, porque nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos, que aprendemos a cultuar como deuses.

Perdidos na ânsia de sermos servos fiéis deste panteão, nos esquecemos de nossa integridade. Da nossa dignidade. Do nosso respeito.

Respeito. Palavra quase desaparecida, entre tantas urgências. Substituída por outra, tão em moda: cansaço.

*

Também estou cansada.

Cansada de diagnósticos sem cura, cansada de previsões fatalistas, da acidez sem medida, e até das palavras, antes minhas amigas.

Percebi o quanto necessitava de silêncio.

Se agora desatei a falar é porque passei dias na muda, trocando de pele calada na noite. Doída. Tentando discernir o que é uma crise genuína, própria do processo humano, aquela dor ancestral que precede o nascer, e o que é uma crise circunstancial, invasora de mentes, doença de época, forjada por um sistema estúpido que nos é artificialmente imposto a todo momento. A todos nós, e por todos nós.

Sim, somos todos responsáveis. Este é um pacto coletivo.

O que fazer?

Ainda recolhida no ninho das pequenas escutas, só posso dizer: não tenho respostas, nem a pretensão de que as terei.

Apenas senti que precisava entregar, um a um, o que aprendi a chamar de sonhos. Com eles, ofereço também a vã esperança colada no fundo da minha caixa de Pandora, com a intenção de arrancar das minhas crenças o “agora vai”, buscando viver o “agora é”.

O que tem me mantido de pé é a bondade que eu sinto vir da nossa gente, essa força que ainda resiste a toda desumanização. Sim, ela existe. Muito além de palavras ou ideologias, foram os olhares sinceros, as mãos dadas no silêncio e os abraços carinhosos que me ajudaram a restaurar um pouco da minha fé no porvir.

Só acreditando que há um futuro possível eu consigo libertar o novo ser que pede para nascer.

Talvez sonhos mais verdadeiros brotem deste parto.

Talvez.

Sinceramente, não quero ter nem mais essa expectativa. Minha cura, atualmente, é não mais querer, para não mais dever. Ou, se o querer for inevitável, que ele se contente em dividir comigo meu vazio.

Quem sabe,

neste silêncio de desejo,

eu encontre novamente

Espaço

E tempo

De ser.

E, junto a toda gente,

Conspirar.